- Arbeiten 4.0

- Arbeitsplatzgrenzwerte

- Asbest an Arbeitsplätzen

- Berufskrankheiten

- Biostoffe

- CLP-Verordnung

- Elektromagnetische Felder

- Endokrine Disruptoren

- Ergonomie

- Exposition-Risiko-Beziehung (ERB)

- Hautgefährdung

- Industrial Security

- Klimawandel und Arbeitsschutz

- KMR-Liste

- Kollaborierende Roboter

- Künstliche Intelligenz

- Lärm

- Mobile Bildschirmarbeit

- Mutterschutz

- Nanopartikel am Arbeitsplatz

- Optische Strahlung

- Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)

- Raumlüftung

- REACH

- Referenzmaterialien

- Regeln und Vorschriften

- Ringversuche

- Vibrationen

- Virtuelle Realität

Gesundheitliche Gefährdung

Bild: Jürgen Fälchle - stock.adobe.com

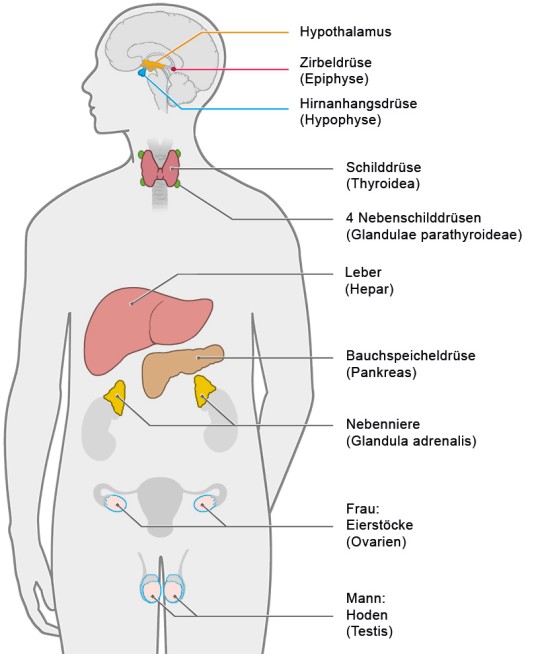

Hormone regulieren wichtige Körperfunktionen wie Entwicklung, Fortpflanzung und Stoffwechsel, aber auch Blutdruck und Schlaf-Wach-Rhythmus. Sie wirken als Botenstoffe, die von endokrinen Drüsen (endokrin: nach innen) im Körper ins Blut abgegeben werden. Zu diesen Drüsen gehören Hypothalamus, Hirnanhangdrüse (Hypophyse) und Zirbeldrüse im menschlichen Gehirn. Weitere Hormondrüsen sind die Schilddrüse einschließlich der Nebenschilddrüse, die Nebennieren, die Bauchspeicheldrüse sowie die Keimdrüsen (Eierstöcke, Hoden). Die Hormone erreichen im Regelfall über die Blutbahn ihr Zielgewebe. Dort gibt es spezifische Rezeptoren, an denen die Hormone andocken und über teilweise komplexe Signalübertragungsmechanismen bestimmte Reaktionen auslösen. Zusammen mit den hormonbildenden und den hormonempfangenen Geweben bilden Hormone das endokrine System.

Das Hormonsystem des Menschen (vereinfacht)

Bild: Stephan Spitzer

1. Was sind endokrine Disruptoren?

Entsprechend der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf der auch die Definition der neuen CLP-Gefahrenklassen basieren, ist ein endokriner Disruptor (ED)

- ein von außen wirkender Stoff oder ein Gemisch,

- der/das eine oder mehrere Funktionen des endokrinen Systems verändert und

- dadurch in einem intakten Organismus oder seiner Nachkommenschaft oder (Teil)Populationen schädliche Wirkungen auslöst.

Demnach werden körperfremde chemische Stoffe oder Gemische als ED bezeichnet, die das endokrine System von Menschen und anderen Organismen "stören" (disruptiv), und dadurch schädlich sind. Substanzen, die das Hormonsystem zwar beeinflussen, aber nicht so nachhaltig stören, dass eine schädigende Wirkung eintritt, gehören nicht dazu. Auch Substanzen, deren hormonaktive Wirkung erwünscht ist, sind keine ED. Entscheidend für die Einstufung als ED ist also die nicht mehr auszugleichende schädliche Wirkung, die hormonaktive Wirkung allein reicht nicht aus.

Im Gegensatz zu Stoffen, die zum Beispiel als krebserzeugend oder sensibilisierend entsprechend der CLP-Verordnung eingestuft werden, werden ED nicht durch ein mehr oder weniger klar definiertes Schadbild charakterisiert, sondern durch den toxikologischen Wirkmechanismus.

Diese Definition allein berücksichtigt nicht die Wirkstärke von Stoffen. Sie nimmt weder einen Bezug zu einer Dosis auf noch beachtet sie den Schweregrad oder eine mögliche Reversibilität eines Effekts.

2. Mögliche Gesundheits- und Umweltschäden durch endokrine Disruptoren

Zwischen Hormon-, Nerven- und Immunsystem bestehen enge Wechselbeziehungen. Mit Hilfe feiner Regulationsmechanismen werden Störungen des Hormonsystems ausgeglichen, die durch Krankheiten, Fehlfunktionen und hormonaktive Substanzen ausgelöst werden. Wenn diese Regulationsmechanismen nicht mehr ausreichen, sind schädliche Effekte die Folge. Diese Störungen können sich zum Beispiel als leichte Temperaturerhöhung kaum bemerkbar machen. Sie können aber auch potenziell krebserregend sowie fortpflanzungsschädigend sein oder aber auch die Entwicklung störend beeinflussen.

Wegen der Vielzahl an physiologischen Prozessen, die von Hormonen kontrolliert und gesteuert werden, ist es allerdings nicht möglich, die toxikologische Wirkung der Gesamtheit von ED durch einige wenige gesundheitliche Effekte zu beschreiben.

In der aktualisierten CLP-Verordnung werden als mögliche Störungen der menschlichen Gesundheit, die durch Stoffe und Gemische mit endokrinschädlichen Eigenschaften auftreten, exemplarisch genannt:

- Geburtsschäden

- Entwicklungsstörungen

- Fortpflanzungsstörungen

- neurologische Entwicklungsstörungen

- Krebs

- Diabetes

- Fettleibigkeit.

Auch schädliche Wirkungen auf das Immunsystem werden mit ED assoziiert.

Diese Effekte basieren allerdings oftmals auf epidemiologischen Studien, deren Design durch viele Faktoren erschwert wird. So sind viele hormonaktive Substanzen ein natürlicher Bestandteil von Nahrungs- und Genussmitteln. Zu diesen Phytohormonen gehören zum Beispiel Flavonoide in Sojabohnen und Hopfen oder Lignane in Erdbeeren. Dementsprechend ist es schwierig, Untergruppen in der Bevölkerung mit unterschiedlichen Expositionen bei möglichst ähnlichem Lebensstil zu unterscheiden.

Nicht nur die Gesundheit des Menschen sondern auch die Umwelt kann durch ED- Einwirkung Schaden nehmen. Endokrin aktive Chemikalien können die in der aktualisierten CLP-Verordnung beschriebenen negativen Auswirkungen auf Tierpopulationen haben. Nebenmöglichen irreversiblen Schäden in der Entwicklung von einzelnen Organismen, können auch ganze Populationen dadurch gefährdet sein, dass sich durch hormonell schädigende Substanzen bei Wildtieren Geschlechterverhältnisse deutlich verschieben.

3. Wirkmechanismen endokriner Disruptoren

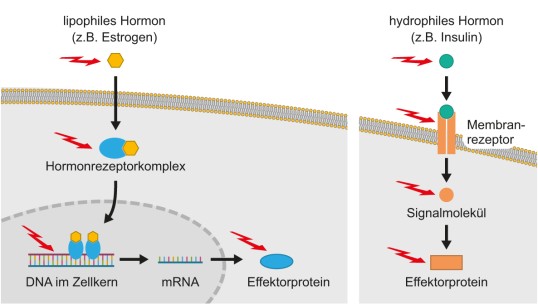

Hormone entfalten ihre Wirkung durch Bindung an spezifische Rezeptoren in bestimmten Geweben. Dementsprechend können endokrin wirkende Substanzen direkt über die Bindung an unterschiedliche körpereigene Rezeptoren hormon- oder antihormonähnliche Wirkungen auf Menschen und Tiere ausüben.

Auch indirekt können Substanzen auf vielfältige Weise das Hormonsystem beeinflussen, zum Beispiel durch die Beschleunigung oder Verzögerung des Auf- und Abbaus körpereigener Hormone. Sie können die Genexpression oder den Transport von Hormonen beeinflussen oder mit anderen Proteinen wechselwirken, die an Signalwegen beteiligt sind. Sie können Enzyme hemmen oder aktivieren, die die Aufnahme und den Transport von Hormonen aus Zellen stören. Es wurden auch epigenetische Geneffekte (z. B. durch DNA-Methylierung) durch endokrin wirkende Substanzen beschrieben, deren Auswirkungen bisher allerdings noch relativ unklar sind.

Der Fokus der Forschung liegt hierbei zum einen auf Substanzen, die die Fortpflanzung beeinträchtigen. Hierzu zählen Substanzen mit östrogenen und androgenen Eigenschaften und solche, die die Synthese von Steroidhormonen beeinflussen. Zum anderen werden Substanzen untersucht, die auf die Schilddrüsenfunktion einwirken. Daher leitet sich auch die häufig verwendete Abkürzung EATS (Estrogen, Androgen, Thyroid, Steroidogenesis) ab. Damit werden die vier Hauptwege bezeichnet, über die ED das endokrine System beeinflussen können. Die meisten bisher entwickelten OECD-Tests zur Untersuchung von ED-Eigenschaften beziehen sich auf EATS-bezogene Wirkmechanismen.

Es geraten aber auch vermehrt Substanzen in den Fokus, die Einfluss auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA-Achse) haben, auch Stressachse genannt. Die HPA-Achse ist Hauptteil desjenigen Hormonsystems, das Reaktionen auf Stress kontrolliert. Außerdem gibt es zunehmend Hinweise auf Substanzen, die den hormongesteuerten Stoffwechsel beeinflussen und bei der Entstehung von Adipositas und Diabetes beteiligt sein können. Hierzu bedarf es neuer Methoden, um solche Substanzen zu identifizieren.

Beispiele für Wirkmechanismen: Endokrine Disruptoren können mit Hormonrezeptoren und Liganden interagieren und die Signalwege innerhalb der Zellen beeinflussen. Fettlösliche (lipophile) und wasserlösliche (hydrophile) Hormone haben unterschiedliche Signalwege, die viele Angriffspunkte für endokrine Disruptoren bieten. Fettlösliche Steroidhormone wie z.B. Östrogen (Estrogen) können durch die Zellmembran gelangen, an Rezeptoren im Zytoplasma oder Zellkern binden und die Produktion von Proteinen (Effektorproteine) auslösen, die den Stoffwechsel beeinflussen. Bei wasserlöslichen Hormonen wird das Signal, nicht das Hormon selbst, in die Zelle weitergeleitet. Zum Beispiel binden Katecholamine oder Insulin an einen Rezeptor auf der Zellmembran und das Signal wird in die Zelle weitergeleitet. Das Insulinsignal führt zu einer erhöhten Produktion von Glukosetransportern in Muskelzellen, was die Glukoseaufnahme erhöht. (Nach: Gottfried, E.: Wie wirken endokrine Disruptoren? Pharmazeutische Zeitung, 10.2022)

Bild: Stephan Spitzer

4. Beispiele für endokrin aktive Substanzen

Bild: photka -- stock.adobe.com

Während z. B. Ethinylöstradiol als synthetisches Sexualhormon gezielt in Präparaten zur Empfängnisverhütung eingesetzt wird, ist bei anderen synthetischen Substanzen der störende Einfluss auf das Hormonsystem ein ungewollter Nebeneffekt. Eine Vielzahl von Chemikalien wird als hormonaktiv angesehen. Man findet sie nicht nur in Arzneimitteln und Kosmetika, sondern auch in einigen Pflanzenschutzmitteln, Bioziden sowie Konservierungsmitteln (z. B. Butylparaben). Zu den bekanntesten synthetischen Substanzen mit endokriner Wirkung gehören Bausteine für Kunststoffe wie Bisphenol A oder Weichmacher wie z. B. bestimmte Phthalate, die bei der Kunststoffherstellung verwendet werden. Auch Tenside wie Nonylphenol oder manche Flammschutzmittel aus der Gruppe der polybromierten Diphenylether sowie polychlorierte Biphenyle (PCBs) können das Hormonsystem auf unterschiedliche Weise beeinflussen.

Aber auch viele natürliche Substanzen, die potenziell endokrin wirksame Eigenschaften aufweisen, kommen in unserer Nahrung vor, beispielsweise sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wie Phytoöstrogene in Bierhopfen oder Brokkoli, sowie Isoflavone aus der Sojabohne, die ebenfalls u. a. eine östrogene Wirkung haben. Sie wirken aber deswegen nicht gleich als endokriner Disruptor. Ob sie als ein solcher wirken, hängt wie bei allen toxischen Substanzen wesentlich von ihrer Dosis ab.

Im Rahmen ihrer Herstellung und Verwendung gelangen viele dieser Stoffe in die Umgebung und somit in die wesentlichen Umweltkompartimente wie Wasser und Boden. Über diesen Weg erreichen sie das Trinkwasser und die Nahrungskette und können so von jedem Menschen aufgenommen werden.

5. Gibt es Wirkschwellen für endokrine Disruptoren?

Grundsätzlich gilt in der Toxikologie der Grundsatz, dass die Dosis das Maß für die Giftwirkung eines Stoffes ist. Dementsprechend ist oftmals ein "No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)", also eine höchste Konzentration eines Stoffes bestimmbar, die in Probandenstudien oder Tierversuchen ermittelt worden ist und gerade keine gesundheitsschädigenden Effekte hervorruft. Dabei geht man davon aus, dass es eine bestimmte Schwelle gibt, deren Unterschreitung unerwünschte Wirkungen mit großer Sicherheit ausschließt.

Mit den Schlagwörtern "Niedrigdosiseffekte" und „nicht-monotone Dosis-Wirkungsbeziehungen, die U-förmig oder glockenförmig sind aber auch andere Formen annehmen können, wird in den letzten Jahren allerdings kontrovers diskutiert, ob eine schädliche Wirkung eines Stoffes bereits bei einer niedrigeren Dosis, auch weit unterhalb eines nach etablierten Guideline-Testverfahren bestimmten NO(A)EL auftreten kann. Entsprechend dem endokrinologischen Prinzip, dass bereits sehr niedrige Hormonmengen ausreichend sind, um mit einem Rezeptor zu interagieren und eine entsprechende Rezeptorreaktion auszulösen, gehen manche Fachleute davon aus, dass hormonaktive Substanzen Niedrigdosiseffekte hervorrufen können.

Tatsächlich scheinen einige Vertreter der chemisch sehr heterogenen endokrinen Disruptoren nicht-monotone Dosis-Wirkungsbeziehungen aufzuweisen. Der Nachweis einer solchen Stoffeigenschaft ist allerdings schwierig, da bei niedrigen Dosen die Unterscheidung zwischen auftretenden Effekten und nicht vermeidbarem Hintergrundrauschen der Testmethode schwierig ist. Generell ist ein solcher Niedrigdosiseffekt auch nicht auf endokrine Aktivität begrenzt. So ist zum Beispiel das essenzielle Spurenelement Cobalt ein zentraler Bestandteil des Vitamins B12, weswegen Cobaltmangel zu Blutgerinnungsstörungen und Nervenschädigungen führt. Eine zu hohe Belastung durch das Metall hingegen hat u. a. Erkrankungen der Leber und des Herzens zur Folge - bis hin zu bösartigen Tumoren bei Nagetieren. Zudem kann Cobalt in relativ niedrigen Konzentrationen allergische Kontaktekzeme der Haut auslösen.

Veröffentlichungen

Nies, E.; Werner, S.; Gerding, J.; & Eickmann, U.: . Endokrine Disruptoren–Informationen für eine betriebliche Gefährdungsermittlung (PDF, 681 kB, nicht barrierefrei) . Gefahrstoffe - Reinhalt. Luft 77 (2017), Nr. 9, S.351-362